|

シルバーの散歩道 紙粘土作品展

|

|

No.1 |

紙粘土による作品約30点の紹介

ギャラリーでは2週間の展示期間に100名ほどの来店があり、ご記帳は約50名ほどがして下さいました。

紙粘土作品の紹介

|

春 風 |

壁掛け |

|

|

|

|

皐月の子 |

壁掛け |

|

|

|

ゆりかごの天使 |

|

木陰の妖精たち |

電気スタンド |

| 現在はご近所の喫茶店に飾られています。 | |

|

フォトフレーム |

おてんば娘 |

| 紙粘土は気長に材料を練る事から始めます。 | |

リアル姓が無いピエロなどは格好のモデルです。

|

人 形 |

ホットひと息 |

|

ピエロの表情が腕の見せ所です。 |

|

作品には日常性のあるものが主です。

|

ペーパーホルダー |

| バラの花びらは作りかいのあるアイテムです。 | |

非日常性のピエロは人気者

|

酔いどれピエロ |

ピエロ本隊より椅子の製作が大変です。

|

小道具の作り方が腕の見せ所です。 |

|

人形より額が高いかも

|

ゆめの中の妖精 |

|

飛騨のさるぼぼ |

| 飛騨地方の郷土人形「さるぼぼ」 | |

くだもの

歴史人形

|

春王丸・安王丸 |

結城合戦−の遺児「春王丸」、「安王丸」

鎌倉時代の下野守護、結城氏は1387年から50年にわたり鎌倉府下で

下野の領土を治めていました

「永亨の乱」によって、結城氏は足利持氏に味方して戦いましたが破れ、その遺児「春王丸」、「安王丸」は難を逃れ

京都の家臣を尋ねて美濃国垂井あたりを旅していました。

しかし、追手は持氏の遺児「春王丸」、「安王丸」を美濃垂井で追いつき殺してしまいます。

墓は垂井の国道21号線脇の地元の墓地にあります。

しかし、遺児の中で、もう一人奇跡的に信濃国人大井氏に匿われていた遺児がいたのです。

これが後に鎌倉公方に復帰し、その後関東管領、幕府と相争った足利成氏でありました。

その後足利成氏の子孫は関東地方の勢力と手を結び、勢力を拡大し、

豊臣秀吉の代には秀吉に臣従し所領を安堵され名も「結城晴朝」改姓します。

「結城晴朝」はその後、秀吉の養子となっていた徳川家康の次男「秀康」を養子に迎え隠居しました。

この「秀康」は「松平」改姓し江戸時代まで続き

「春王丸」、「安王丸」の無念は晴らされることになりました。

伝説「小栗判官と照手姫」のあらすじ

昔、武蔵・相模(むさし・さがみ)の郡代の娘で照手姫と言う絶世の美女がいました。

「小栗判官正清」と相思相愛となりますが、判官は郡代の家来に毒殺され、彼女は悲しんで放浪の末、

人さらい遭い、美濃国(岐阜県)不破郡の青墓長者の元へ売られてきてした働きとしていじめ抜かれました。

一方、判官はその後霊泉につかり蘇生して、照手姫を探し出して妻に迎えたと言う伝説があります。

安八郡結(むすぶ)の結神社にまつわる照手姫

照手姫は判官と結ばれたことを喜び、夢のお告げのあった安八郡揖斐川河畔にお堂を建て黄金の観音像をお祀りしました。

今もこの地を「結」(むすぶ)といい、ここにある「結神社」は縁結びの神として信仰を集めています。

結神社には、相模(さがみ)国(現神奈川県)の郡代横山修理大夫の娘「照手姫」と

常陸(ひたち)国(現茨城県)の小栗判官小次郎助重(おぐりほうがんこじろうすけしげ)との

愛と信仰にまつわるロマン伝説が残っています。

今からおよそ560年前永享〜嘉吉年間(1429〜1444年)のころ、照手姫は故あって、

結の地にとどまり、姫の守り本尊(黄金仏)のお告げによって、結大明神(結神社)に7日間の願をかけました。

その満願の日に、結大明神が照手姫の枕もとに立って、「よく守り本尊の指図に従って祈願した。

それで、姫の願いを叶えてやりたいのだが、姫が持っている黄金の守り本尊は、わたくしに縁のある仏だから、

この結大明神に納めてくれれば、姫の願いを叶えてやろう」と告げて消え去られました。

照手姫はなつかしい小栗判官さまに再会したいという願いが叶うならばと、願望の成就を喜んで黄金の守り本尊を

結大明神に献上して東国へ旅立ちました。

やがて、なつかしい小栗判官に再会することができたという伝説です

町屋観音堂

照手姫の護持仏と言われる黄金仏を頭上にいただく十一面観音は聖徳太子の頃の栴檀(せんだん)木の作です。

その像を祀る観音堂が安八郡西結にある町屋観音堂です。

照手姫が結ばれた「結神社」

この町屋観音堂近くにある「結神社」(嘉応年間(1169〜1171年)の創設。)は

縁結びの神として信仰を集めています。

これは常陸国の小栗判官との再会を願った相模国の照手姫が願をかけたところ、

のちに結ばれたので「結神社」と言われるようになった伝説が残ることから、

このあたりの地名もこの神社から由来しています。

|

壁掛け |

美濃国関ヶ原の班女伝説

|

班女のたより |

謡曲「班女」

謡曲「班女」は、漢の武帝の寵姫だった物語です。

日本の狂言「班女」は

美濃国野上(今の関ヶ原の野上)の宿の女「花子」と東国へ下る旅の途中立ち寄った吉田の少将の物語で

結ばれた二人が分かれるとき、

「生まれた子が男であったら梅若丸と名づけよ」と云って形見に扇を置いていった。

生まれた男の子「梅若丸」は大きくなり父を訪ねて東国へ下るが、母「花子」もあとを追いました。

母が東国で旅先を訪れると少将は京都へ帰り、

つい先ごろ尋ねてきた「梅若丸」も死んで木母寺に葬られたと告げられます。

「花子」は狂気して野上に帰り観音山に観音像を祀り狂い死にしました。

これが中国の班女伝説をもとにした日本の狂言「班女」物語です。

「花子」が祀った、その像は関ヶ原野上にあるお寺 鶏籠山「真念寺」に今も安置されています。

しかし「花子」を弔う墓も塚もこのお寺にはありません。

(2002年 morisilver 調べ)

|

班女伝説の真念寺 |

|

|

よそおい |

以上が約30点の紙粘土作品です。

1週間の展示会に来館してくださった方々に心より御礼申し上げます。

ご記名してくださった人は51名

|

|

|

|

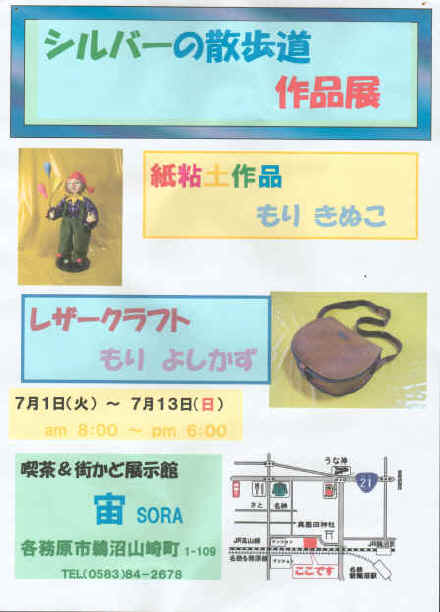

作品展開催のポスター

新聞記事

2003年7月4日(金)の地元「岐阜新聞」に掲載されました。

手配してくださったのは知り合いの新聞販売店の奥様でした。