|

mori�����V���o�[���Q�T�N�Ԃɍ쐬�������U�[�N���t�g��i�̂g�o�W�����ł��B

���U�[�N���t�g��i���Љ�Ȃ��烌�U�[�J�[�r���O�͗l�̍����A�l�[������̓�����A

�v�̐����A��D���̕��@�A��������@�Ȃǂ̏Љ������܂��B

|

�o�W���͖�U�O�_

|

��i�` |

�ŏ��̍�i |

�|�V�F�b�g |

|

��D�� |

�J�[�r���O�i����j |

���U�[�N���t�g����

�s�̖��S�V�w���ɂ������_�C�G�[�i�����\��N���ɕX�j�̎�|�i�����̉��ɃN���t�g����������܂����B

�ޗ�����قǂ��������܂��������܂����̓��e�B

�搶�͂R�C�W�O�O�~

�s���}���ق֍s���P���̖{�������܂����B

�O���t�Ђ̃}�C���C�t�V���[�Y�u���U�[�N���t�g�v�i�F��a�q�ďC�j�R�C�W�O�O�~�ł����B

|

��i�a |

���߂Ă� |

�Z�J���h�o�b�O |

| �R�[�i�[�E���}�`�Ȃǂ̏��������{�Ƃ��� | |

|

���U�[�J�[�r���O�̖͗l�����{�ǂ���ł����A�Ȃ�ƂȂ��S�c�C�����Ŏg�p����C�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B |

|

�@

|

�H���T |

���U�[�J�[�r���O�͗l�̍��� |

���U�[�J�[�r���O�ɕK�v�ȓ���ƍޗ�

| �ޗ��̓^���j���Ȃ߂��̋��v �v�̓^���j���Ȃ߂��̋��v��p���܂��B |

�����͂S��� �Œጻ���K�v�ȓ���͐n����]���ĂȂ߂炩�ȃJ�b�g�� �ł���u�X�[�x���J�b�^�[�v�ƍ���H��E�ؒƁE�S���ł��B |

|

�S�̖_�̐�ɖ͗l�����܂ꂽ���{�̍���H�� |

�n����]���ĂȂ߂炩�ȃJ�b�g���ł���u�X�[�x���J�b�^�[�v�@ |

���U�[�J�[�r���O�̊�b

|

���肽���}�Ă������܂� |

���Ŏ��点���a�v�ɒܗk�}�Ȃǂň��t���܂� |

�X�[�x���J�b�^�[�œK�� |

|

|

�X�[�x���J�b�^�[�Ő؍��݂� |

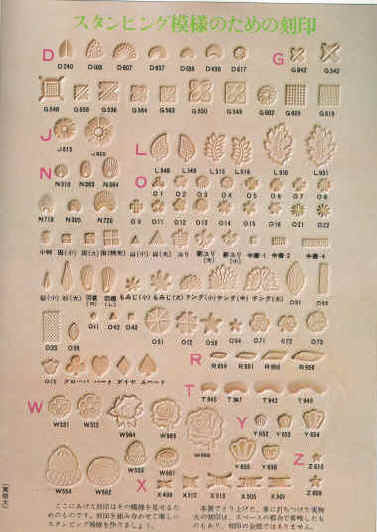

�����̍���i�X�^���s���O�j�H�� |

�X�^���s����H��̎��

�x�x���iBevelers�j�A�x���i�[�iVeiners�j�A�J���t���[�W���iCamouflage�j�A�y�A�V�F�_�[�iPearShaders�j

�V�[�_�[�iEeders�j�ȂǂW��ނP�O�O�{�ȏ�̍H�����܂��B

�S��������Ɛ����~�K�v�ł��̂Ŋ�{�I�Ȃ��̂��P��ނW�{���x������Ƃ����ł��傤�B

|

�悭�g���X�^���s���O�H��́A���̒��̐��{�����ł��B |

|

���̑��悭�g������͎���̍H��܂ɓ���Ă��܂� |

|

��D���̐j���ł� |

�v��|�ޗ����X�u�N���t�g�Ёv

�����̍H���ޗ��͒n���s�s�ł͓��肵��Ȃ�A�S���ł����Ђ�������܂���B

���̒��ŒʐM�̔����œ��肵�₷���̂��u�N���t�g�Ђł��B

�d�b�ԍ���03-5698-5511�@FAX03-5698-5533�@

�C���^�[�l�b�g��http://www.craftsha.co.jp/

��167-0051�@�����s�����扬�E5-16-21

|

��i�b |

���߂Ẵl�[������ |

�͂��݃P�[�X |

|

|

|

�I���W�i���Ȗ��O�����i |

|

|

|

�傫�ȕ����́u�A���t�@�x�b�g����Z�b�g�v�i5,000�~�j |

|

�A���t�@�x�b�g����_�Z�b�g�i�V�C�T�O�O�~�j |

��������_�Z�b�g�i�Q�C�T�O�O�~�j |

����Z�b�g�͍����悤�ł����Q�S�N�O�ɍw�����Č��݂��ς�炸�g���Ă܂��̂ŕ֗��ň����������Ǝv���Ă��܂��B

|

��i�c |

���U�[�J�[�r���O |

�ʋo�b�O |

| �@ | �@ |

| �@ | �@ |

�@

|

�H���U |

�^�� |

|

���������`�̍�i�͍��E�Ώ̂���� |

�傫�����P��������Ă��Ԃ̔������傫���ɂȂ�̂� |

�@

|

��i�d |

�T�����T�C�Y |

�s�l�C�w���J�o�� |

|

�ō��̊v�Ǝ�ԂЂ܂��Ƃ�ʎ���o�b�O |

�����f�U�C���̍��z�ƒ��������t�� |

|

�D�����ō� |

�|�P�b�g�Ȃǂ��ӂ�� |

�@

|

��i�e |

|

��܂���z |

|

��܂���z |

|

�@

|

�H���V |

���� |

�����E�痿�͂Q�R��ނ��̍ޗ����p�ӂ���Ă��܂��B

����

�@�N���t�g���U�[�����F�@�^���j���Ȃ߂��v�ɂ悭���߂��A�������N���ȐF���o���܂��B

�A�v�`�����F�@�^���j���Ȃ߂��v�A�N���[���Ȃ߂��v�A������v�Ȃǂɂ悭���߂��܂��B

�B���U�[�_�C�F�@������������ƐZ���͂���������ɋ����A���R�[���n�̐�����

������c�J�[�r���O�悤�̐����ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�C�I���K�_�C�F�@�B�Ɠ����e�ʂŎg���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�D���U�[�����F�@�����ł��̂Ŏg����A�]��g���܂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�E��������F�@�����ł��̂Ŏg����A�]��g���܂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�F�A���R�[�������F�@�����ł��̂Ŏg����A�]��g���܂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�G�A���e�C�b�N�t�B�j�b�V���F�@�g�������Ƃ�����܂���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�H�痿�F�@�v�p�̊G�̋�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�I�X�p�^�[�C���N�F�@�o�b�N�O�����h�̕����ɐF�������̂Ɏg���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�⏕�ޗ�

�J�Ƃ����t�F�@����������n�����̂Ɏg���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�K�����߉t�F�@�v�`��������U�[�_�C����������ɉ����ނ�Ȃ��d�グ��̂ɂ����܂�

�L���L�|�_�F�@���U�[�����A��������Ɏg���Ƃނ�Ȃ����܂�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�M���W���[���F�@�痿�ɍ����g���܂��B��o���p�Ƃ�����p������܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@

�N�Z���܁F�@���߂��̈����v�Ɏg���Ɨǂ����܂�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�d�グ��

�O���U�[���b�N�X�F�@���t��̂�o���܂ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�ȂǂȂǂ�����܂��B

|

���n���������ꍇ |

���F�����Ɏd�グ���ꍇ�A�����o�ɂ�ē����ɂ₯�ăA���F�ɂȂ�v�{���̎��R�̖��킢���o�Ă��܂��B

�L���u�����h���̃��C�r�g���o�b�O�ɂ����̎�@���g���Ă��܂��B

|

���̏ꍇ�o�b�N�O�����h������ |

��Ȃ��Ƃ̓o�b�N�O�����h����F�� |

|

�@

|

�n���� |

�v�S�̂���߂���@�ł��B

�v�S�̂����������߂�͓̂�����Ƃł��B

����ɂ͊v�S�̂����������߃X�|���W�ȂǂŎ��点�܂��B

���点��őS�̂̐F���Z���Ȃ����蔖���Ȃ����肵�܂������ꂪ����̂����Ƃ���ł��B

|

�A���e�B�b�N���� |

�J�[�r���O�̉����ɐ������c���A�e��t���Đ��߂���@�ł��B

|

|

|

|

| �n���߂Ɠ������@�Ŋv�S�̂���߂܂��B | �y�[�X�g��̃A���e�B�b�N�t�B�j�b�V�����悭���������A���������Ă���v�̏�Ƀu���V�Ȃǂł����Ղ�Ƃ̂��܂��B | �n���Ȃǂʼn������ɓ���悤�ɉ����܂��B | �悭�����Ă���d�グ�܂�h��܂��B |

�@

|

�x���g��1�{�v�ŃA���؊v���t�� |

�ł����q�ɂ͕s�l�C�A��x���g��ꂸ�ߏ��̒m�l�ɂ�����Ă����܂����B

|

�H���W |

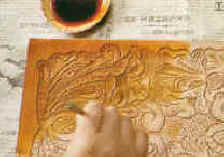

��D�����@ |

�~�V���D������v�Ȃ킯

�@�F��D����i����������Ƃ��d�オ�蒷��������͖̂D���ڂ̓~�V���D���Ǝ��Ă��܂����A�㎅�Ɖ����̋�ʂ�����

��Ɖ��̎����D���ڂŌ��݂ɓ���ւ��A�~�V���D���̂悤�Ɏ����r���Őꂽ�ꍇ�ق�Ă��邱�Ƃ�����܂���B

�A�F�D�����ɖD�������g���ċ��鎞�ɂ���Ȃ��悤�Ɋv�ɍa��t���ĖD���ڂ߂܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�B�F�D�����ɂ͘X�������A�������ؖȎ����g���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@���{�ł̓X�e�b�`���O�O���[�o�[�Ŋv�̃w���ɍa���Ƃ���܂����A�� | �����͊v���キ�Ȃ�̂�h�����ߊv�𐅂ŏ_�炩�����ăw�������ōa��[���t���D������t���鎖�ɂ��Ă��܂��B |

| �@���{�ɂ͊v�p�H��̃X�e�b�`�����b�g�i�P�D�Q�O�O�~�j �ōa�̒��ɖD���ڂ̊Ԋu�̈�t��������Ƃ���܂��B |

�����̂����F�m�ٗp�̃����b�g�ň��t���܂��B |

�D�����͊v�Q�����ꏏ�ɂ����܂��B

| �@���{�͍�Ɨp�S���Ɋv��u���Ђ��ڑł��̐n���a�ɕ��s�Ɏ����Ĉ�̏�ɓ��āA�ؒƂőł��ĂЂ��`�̌��������܂� | �@�����̂����́u�Ђ��ڑł��̐n�v�ł͌����傫�����ėm�ٗp�̃����b�g�Ԋu�ł͌����Ȃ����Ă��܂��܂��B �@���̂��߁u�Ђ�����v���g����̕��ʼn������Ē@���Č��������܂��B |

�D���j�͖ؖȐj�̐�𗎂Ƃ����ۂ���̐j

| �@�D�����̒����͂P���܂� �D�����̗��[�ɐj��t���܂��B �������͏�̎ʐ^�̂悤�ɂ��ė��[�ɌŒ肵�܂��� �ׂ����̓{���h�ȂǂŐڒ����܂��B �������Pm�̗��R�͉��̗��R�ɂ��܂��B |

|

|

| �P���̎��ŖD����͖̂�R�O���� �D�����͏�̐}�̂悤�ɖD���n�߂��玅�����݂ɒʂ��āA �������߂Ď����̌��i�݂܂��B ���̂Ƃ�������������Ǝ������܂��Ď����i�ނ̂Ɏ��Ԃ��|����܂��B �܂��A���x���D������ʂ��Ă���ƃ��E��h���Ċ���₷�����Ă��Ă� �����ׂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B ���̂��ߎ��̒����͂P�����x�܂łƂ��܂�����R�Ocm�����D���i�߂܂���B �i���͖D���ڂ̖�R�{�K�v�ł��j |

|

�@

|

��i�f |

���߂Ă̂����� |

�Z�J���h�o�b�O |

�̊v�荇�킹�邽�߂ɊȒP�ȁu����������v�i�E�B�b�v�X�X�e�b�`�j�Ŏd�グ����i�ł��B

|

�H���X |

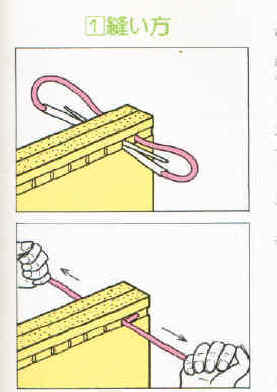

������ |

�v��i�̎d�グ�ɂ́A��r�I�ȒP�ɏo����u������v�d�グ���ǂ��g���܂��B

�u������v�Ƃ́A�̊v�Ɍ��������A�v���[�X�i�v�Ђ��j�Ōq�����킹�Ă������Ƃł��B

|

������ɂ͂����ȕ��@������܂� |

�d�オ�肪���Ɍ�����u�_�u���X�e�b�`�v |

�Y��Ɏd�グ��ɂ�

�̊v������Ȃ��悤�ɁA���m�Ȃ����茊��������K�v������܂��B

�����꒼����A���Ԋu�ɕ��Ԃ悤�ɂ��܂��B

����͂R��ނ���܂��B

�i���j�F���Ԋu�Ɉ�������ʒu�Ƀp���`�Ō�����������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

(���j�F�O�{�ڑł��Ő��m�Ɍ��������܂��B�Ȃ��蕔���͈�{�ڑł���p���Y��ɃJ�[�u�����܂��B

�i�E�j�F�t���[�����X�X�e�b�`�ŕ��L�v���[�X���g���ꍇ�̓n�g���ł����茊�������܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@

���[�X�j

���[�X�j��2��ނ���܂��B

�v���[�X�̐���Ă�1cm�𔖂������A�j�̓����J���Ă͂��݂܂��B

|

���[�X�����ɒʂ��Ē܂Ŏ~�߂܂� |

2�{�̒܂Ŏ~�߂܂��B |

�@

|

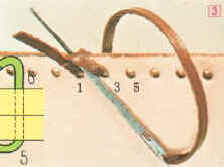

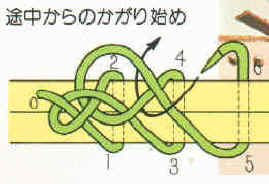

�H���X-1 |

�ȒP�Ȃ����� |

|

�z��D���v�̂Ɠ����ł��B |

���������Đj�����A��������� |

����������Ƃ������܂��B |

�@

|

�H���X-2 |

�t���[�����X�X�e�b�` |

�\�t�g�Ȋ����̃X�e�b�`�ł��B

�����L���ď_�炩���R���g���܂��B

���������R���������d�˂āA�v�̍ق��ڂ������Ȃ��悤�ɂ��܂��B

|

�����n�߂͐ڒ��܂�t����d�Ɋ����Ă��玟���̌��i�݂܂��B |

�I��͕R���x�ʂ��Ă��痠�ɏo�� |

|

�@

|

�H���X-3 |

�V���O���X�e�b�` |

�����钷����5�{

�V���O���X�e�b�`�ɕK�v�Ȑ샌�[�X�̒����́u������v��������T�{�ł��B

50cm�̒�����������ɂ���Q�D�T���̊v���[�X���K�v�ł��B

|

�V���O���X�e�b�`���_�u���X�e�b�`�� |

�V���O���X�e�b�`�̏ꍇ�� |

|

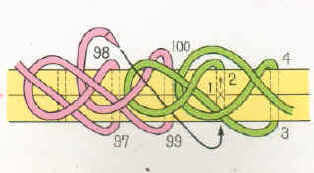

�Ō�̎n���̎d��

�r�����炩����n�߂�1�����Č��̈ʒu�ɖ߂������̍Ō�̎n���̎d���ł��B

|

�r������̂�����n�� |

�܂��A�v���[�X�̎n�߂̒[�� |

|

���̗ւɂP�������v���[�X��ʂ��A���̂܂܁A�ŏ��̌��ɐj�����A�v�̊Ԃɒ[�������o���Ďn�����܂��B |

||

| �P������������I��� | |

�@

|

��i�g |

�iS56�N1981�N�j |

�e�j�X���P�b�g |

�_�u���X�e�b�`�Ŏd�グ���e�j�X���P�b�g

�����钷������P���W�O�����B

������v���[�X���P�S���K�v�ł��B

�v���[�X�ゾ���ł�16,000�~�i�P�S���j

|

�H���X-�S |

�_�u���X�e�b�` |

�����钷�����W�{

�V���O���X�e�b�`�ɕK�v�Ȑ샌�[�X�̒����́u������v��������W�{�ł��B

50cm�̒�����������ɂ���S�D�O���̊v���[�X���K�v�ł��B

|

||

|

�V���O���X�e�b�`���_�u���X�e�b�`�� |

�_�u���X�e�b�`�̏ꍇ�� |

|

�Ō�̎n���̎d��

�r�����炩����n�߂�1�����Č��̈ʒu�ɖ߂������̍Ō�̎n���̎d���ł��B

|

|

|

�V���O���X�e�b�`�� |

�_�u���X�e�b�`�� |

|

|

|

�܂��A�v���[�X�̎n�߂̒[���P���͂����Ċv�̊Ԃɓ���āA |

|

|

|

|

|

���̗ւɂP�������v���[�X��ʂ��A���̂܂܁A�ŏ��̌��ɐj�����A�v�̊Ԃɒ[�������o���Ďn�����܂��B |

||

|

|

| �P������������I��� | |

| �𑧂�����c��w�����o�ϊw���ɓ��w�����̂��L�O���č��܂����B �̂��Ƀf�J���P�����s���Ďg���Ȃ��Ȃ�܂����B |

|

| ���P�b�g�ޗ����Q�T,000�~���i���쎞�Ԃ͖�40���Ԋ|����܂����B����700�~�Ōv�Z�����2��8��~�B�j���v�T���~ | |

�@

| �����ȃA�C�e���ɒ��� |

�͂��݃P�[�X�A�y���P�[�X�A��܂���z�A���K����A�|�V�F�b�g�A�L�[�z���_�[�A���������

���h����A���C���R�[�X�^�[�A�ȂǂȂǏ����͐�����Ȃ��쐬���܂����B

|

��i�� |

���K����|�V�F�b�g |

|

�傫���͕��P�Ocm�~�����Vcm |

|

�@

|

��i�� |

�l�[�����菬�K���� |

| �q���͂���قNJ�т܂���ł�������l�͑����g���Ă���܂����B | |

�@

|

��i�� |

��������� |

|

��\�N�g���Ă��v�̓z�`���Ȃ��I |

|

��i�� |

������w�w���ؓ��� |

| �𑧂����̂�������w�A�o�ϊw���ɓ��w�ł�����̃C�`���E�}�[�N����̊w���ؓ��������Ă��܂����B �w���͒�������傫���̂ŋɗ͏��������邽�ߖD����C�b�p�C�܂Ŋv���l�߂܂������������v�͏�v�łS�N�Ԏg���Ă� ���v�ł����B |

|

|

��i�� |

���̃A�C�e�� |

|

�n�T�~�P�[�X |

���v���y���_���g |

�u���y������ |

| ���v�i�o�b�N�X�L���j���y���P�[�X ���ł��g���Ă��܂��B |

|

|

�傫���������K���� |

|

�㔼�֑��� |